Chapitre 3 : Effet revenu, effet substitution et loi de la demande

Sommaire

1. Effet revenu et droite de budget

2. Effet prix et droite de budget

3. Effet revenu et courbe de demande

4. Effet prix et courbe de demande

5. De la demande individuelle à celle du marché

6. L'élasticité

Une discussion : les aides en espèces contre les aides en nature

Questions d'évaluation.

Résumé

1. Le lieu des points où le consommateur maximise sa satisfaction lorsque le revenu (réel) croît, les prix restant inchangés, s'appelle le sentier d'expansion du revenu ou courbe d'Engel.

2. La courbe d'expansion du revenu ou les courbes d'Engel révèlent la carte d'indifférence des individus ou leurs goûts, même si aucune explication de ces goûts n'est offerte.

3. Le lieu des points pour lesquels le consommateur maximise sa satisfaction lorsque les prix varient, le revenu étant constant, s'appelle le sentier d'expansion des prix ou courbe de demande.

4. La loi de la demande nous dit : si la demande pour un bien s'accroît lorsque le revenu croît, alors la demande pour ce bien diminue lorsque le prix augmente.

5. Nous avons trois courbes de demande :

1) la courbe de demande compensée de l'effet de revenu réel ;

2) la courbe de demande compensée de Hicks ;

3) la courbe de demande ordinaire.

6. Un effet de prix a trois effets :

- un effet substitution ;

- un effet revenu réel ;

- un effet participation.

Des trois effets, l'effet participation est très souvent le plus important.

7. L'élasticité, par définition, est le ratio entre la propension marginale et la propension moyenne à consommer.

Une discussion : Les aides en espèces contre les aides en nature.

Examinons le budget d'un étudiant moyen. Source : A.Dufour,J.L.Volatier, Le budget des étudiants d'Universités et d'IUT en 1992, Rapport CREDOC n° 131, décembre 1992

| Ressources et dépenses mensuelles de l'étudiant célibataire en 1992 (effectif concerné : 1779 étudiants) | |

| ressources | dépenses |

| | francs | % | | francs | % |

| aides financières des parents | 3037 | 61 | Logement | 858 | 16,0 |

| Revenus du travail | 980 | 19,7 | Transport | 846 | 15,7 |

| Bourses,allocations d'études | 341 | 6,8 | Vacances | 311 | 5,8 |

| Aides logement | 92 | 1,8 | Etudes | 396 | 7,4 |

| Prêts bancaire | 96 | 1,9 | Loisirs | 809 | 15,1 |

| épargne | 232 | 4,7 | Equipement | 216 | 4,0 |

| Autres ressources | 202 | 4,1 | Alimentation | 597 | 11,1 |

| Total | 4980 | 100 | café,tabac | 308 | 5,7 |

| | | | Vêtement | 349 | 6,5 |

| | | | Santé | 249 | 4,6 |

| | | | Divers | 437 | 8,1 |

| | | | Total | 5376 | 100 |

Un étudiant vit soi-disant avec peu de moyen. Il est pauvre dit-on. C'est pour cela qu'il est aidé. Le revenu moyen d'un étudiant en 1992 est de 59 760 Frs. Cela le situe dans le premier décile. Le Smig est à 4400 Frs par mois soit 52 800 F par an. 10 % des salariés sont payés au Smig en 1991.

On remarquera le poids important de l'aide de la famille et des revenus du travail dans les ressources des étudiants. On notera, sans surprise, que l'étudiant dépense plus en loisirs, vacances, café et tabac qu'en études ! 26,6% de ses dépenses sont consacrées aux loisirs purs contre 7,4 % aux études. Ce qui en dit long sur le sérieux et la motivation des étudiants contemporains. Ce n'est pas non plus une surprise de voir que les ressources des étudiants varient avec le niveau de revenu des parents. Le tableau suivant illustre d'une part l'inégalité des conditions et d'autre part la relative constance de l'altruisme des parents dans la redistribution de leur revenu à leurs enfants. Cependant un étudiant est riche en termes de loisirs et de ses revenus futurs. Il est difficile de le comptabiliser dans la catégorie des pauvres en dépit des revendications constantes des syndicats étudiants.

Même si l'on désapprouve l'ensemble des subventions distribuées aux étudiants, qui appartiendront, dans le futur, à une catégorie riche de la population, elles existent, on peut néanmoins en discuter à la fois l'efficacité et l'équité. Revenons à ce que nous venons d'apprendre. La supériorité d'une aide en espèces sur une aide en nature est une des conclusions favorites des économistes. Elle mérite cependant un examen plus approfondi.

| revenus nets mensuels des parents | ressources mensuelles des étudiants en francs | montants des aides des parents | revenus du travail | bourses et allocations d'études | % de la population étudiante concernée |

| moins de 8000 F | 3748 | 1194 (20%) | 1000 | 1014 | 15,2 |

| de 8000 F à 15000 F | 4532 | 2488 (21%) | 1007 | 382 | 33,6 |

| de 15000 F à 30000 F | 5130 | 3627 (16%) | 866 | 118 | 37,0 |

| 30 000 F et plus | 7616 | 5260 (17%) | 1325 | 41 | 14,2 |

| ensemble | 4980 | 3037 (39%) | 980 | 341 | |

6.5.1 Aides en nature et en espèces

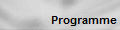

Reportons-nous à la figure 6.15 ci-dessous. Sur l'axe horizontal, on représente le niveau de scolarité et sur l'axe vertical tous les autres biens. La droite de budget, ab, est celle que l'étudiant aurait sans intervention de l'État. On veut qu'il prolonge ses études d'au moins une année. On dispose de deux moyens pour atteindre un tel but :

1) subventionner le prix de l'éducation d'un montant qui incite l'étudiant à prolonger sa scolarité jusqu'au point e ;

2) desserrer la contrainte de budget par une aide en espèces qui augmente le revenu de ac et qui lui permette de consommer au moins bd d'éducation.

La quasi gratuité de l'éducation augmente le revenu réel de l'étudiant en terme de scolarité; en revanche, l'aide en espèces augmente le revenu réel en termes des autres biens comme en terme d'éducation. Les familles qui ont une préférence marquée pour l'éducation (elles sont neutres vis-à-vis des autres biens) préféreront l'aide en nature parce que leur revenu réel sera plus élevé qu'avec l'aide en espèces (point e). En revanche, les familles qui préfèrent les autres biens ( elles ont des préférences neutres à l'égard de l'éducation) verront leur revenu augmenter aussi en termes des autres biens; elles bénéficieront plus de l'aide en espèces (point c). La distribution et la forme des préférences entre les deux types de biens dans la population déterminent quelle aide sera préférée par les individus.

Prenez l'habitude de distinguer parmi les aides que vous recevez celles qui ont un effet revenu pur de celles qui ont un effet prix relatif. On appellera aides en espèces les aides qui ont un effet revenu réel pur; a contrario, les aides qui affectent le prix relatif seront appelées aides en nature. Cette définition fonctionnelle des aides a le mérite d'identifier immédiatement les conséquences attendues d'une aide.

Le point essentiel ici est le suivant. Si les préférences sont convexes, les étudiants auront un bien-être plus élevé en recevant l'aide sous forme monétaire et non pas sous forme de subvention. Point E* comparé à E. En effet, une subvention aux frais d'inscription réduit le prix de l'éducation. Elle a donc trois effets : un effet participation, substitution et de revenu réel en terme d'éducation. L'effet substitution déplace la consommation d'éducation du point initial A à B le long de la courbe d'indifférence. Ensuite, l'effet revenu réel pousse l'étudiant à prolonger sa scolarité de B à E l'objectif visé. Maintenant, si l'État, au lieu subventionner le prix de l'éducation, donne à l'étudiant une aide en espèces qui lui permet de consommer la quantité Ob d'éducation, c'est-à-dire une aide d'un montant égal à ac, alors si les courbes d'indifférence sont convexes, la quantité Ob d'éducation, point E, ne maximise pas sa satisfaction. En effet, en E*, sur une courbe d'indifférence plus élevée, il améliore son utilité. En conséquence, une subvention au prix apporte moins de satisfaction à l'usager qu'une aide en espèces.

Si les autres biens et l'éducation sont strictement complémentaires, ou si les individus sont neutres à l'égard des autres biens ou manifestent une préférence excessive pour l'éducation, l'aide en espèces ne sera pas préférée à l'aide en nature.

La forme et la distribution des courbes d'indifférence permettent d'éclairer un grand nombre de problèmes sociaux et économiques contemporains. La clé pour comprendre ces problèmes consiste à réfléchir sur la forme des contraintes de budget et sur celle des courbes d'indifférence.

Prenons comme application de cette idée, la proposition faite par certains économistes d'introduire un chèque éducation.

6.5.2 Le chèque éducation

L'éducation en France est largement subventionnée par l'Etat et les collectivités locales. Revenons à notre exemple de l'enseignement supérieur (on pourrait également choisir d'étudier l'école primaire ou secondaire sans rien changer à l'analyse). Un étudiant bénéficie d'aides en espèces sous formes de bourses, de prêts gratuits de l'État ou de sa famille, d'exonérations fiscales, de contrats de pré -embauche, d'argent non affecté de sa famille ou de son conjoint salarié. Il bénéficie aussi d'aides en nature sous forme de subventions aux cités et restaurants universitaires, aux soins de santé et à l'assurance maladie ou automobile. A cela s'ajoute l'aide en nature la plus importante : les frais d'inscription dérisoires au regard du coût d'une année d'étude en termes de locaux, matériels et capital humain nécessaires pour l'assurer.

La question est de savoir quel est le système d'aides, en espèces ou en nature, le plus efficace pour inciter les familles qui ne veulent pas (ou ne peuvent pas) que leurs enfants accèdent à l'enseignement supérieur à le faire.

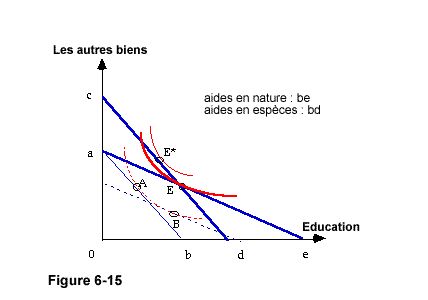

Reprenons l'analyse graphique. Sur l'axe vertical, nous avons le nombre d'années de scolarité; sur l'axe horizontal, les autres biens. Si les familles devaient payer le prix d'une année de scolarité au tarif du marché libre, c'est-à-dire à son coût, la contrainte du budget serait celle correspondant à la droite ab.

Distinguons trois groupes de familles : V celles qui ne prévoient pas d'envoyer leurs enfants dans l'enseignement supérieur; U celles qui prévoient de le faire pour une ou deux années de scolarité et W celles qui pensent financer quatre années d'études universitaires à leurs enfants. En absence d'intervention, ces trois groupes de famille se situent respectivement en a, f et b.

Au tarif subventionné, le revenu réel en termes d'années de scolarité est plus élevé; la nouvelle droite de budget est ac. L'aide en nature, c'est-à- dire la subvention, entraîne un effet prix qui incite les familles à prolonger la scolarité de leurs enfants. Pour une fraction du groupe V, il est envisageable de financer une année de scolarité pour leurs enfants point F. Le groupe U envisage une maîtrise, point E, et le groupe W poussera ses enfants jusqu'en thèse, point e. L'équilibre atteint pour chaque groupe correspond à une plus grande consommation d'éducation, exception faite d'un groupe : une fraction des familles V qui n'entrent pas sur le marché parce qu'elles jugent le prix de l'éducation encore trop élevé au regard des bénéfices qu'apporte une année d'étude supplémentaire.

Un même montant d'aide sous forme d'exonération fiscale , et tel que les familles U aient un revenu réel constant, quel que soit le type d'aide, conduit à la contrainte de budget cd. Avec cette aide en espèces non affectée, les familles V consomment davantage d'autres biens. Elles vont en c. Les familles U et W consomment plus d'éducation que dans le cas où il n'y a pas d'intervention, mais moins qu'avec l'aide en nature: point E* et d respectivement. La comparaison entre les deux types d'aide montre clairement que l'aide en espèces non affectée sera privilégiée par les groupes V et U, qui obtiennent l'utilité la plus élevée avec cette aide, et sera rejetée par le groupe W, qui voit son bien-être diminuer par rapport au cas où l'aide en nature est proposée.

Tout système d'aides en espèces et ou en nature (cela vaut pour le logement comme pour la santé) ne donne pas le même niveau de satisfaction à tous. Les trois groupes de familles ont la possibilité d'influencer le législateur. Chaque groupe fait pression pour bénéficier du type d'aide qui l'avantage ! Si le législateur adopte principalement un système d'aides qui subventionne les frais d'inscription ( principale aide à l'éducation), on voit immédiatement quels groupes de familles il privilégie: celles qui étaient prêtes à investir un maximum de leur budget dans l'éducation de leurs enfants même sans intervention! Cependant, compte tenu de l'effet prix (l'effet prix contient un effet participation), l'aide en nature incite une fraction des familles V qui ne désiraient pas pousser leurs enfants jusque dans l'enseignement supérieur à le faire.

Si l'objectif du législateur est d'inciter des familles qui n'étaient pas prêtes à prolonger la scolarité de leurs enfants à le faire, alors l'aide en nature est supérieure à l'aide en espèces. Si l'objectif du législateur est simplement d'améliorer le bien-être des familles, l'aide en espèces et en particulier l'exonération fiscale est bien supérieure à l'aide en nature.

Comme l'aide en nature est privilégiée, on en déduit immédiatement que l'objectif de la politique d'aide en matière d'éducation ne consiste pas à rendre plus heureuses les familles mais à les inciter à consommer plus d'éducation qu'elles ne le désireraient.

Les populations des groupes U et W - ceux qui consomment de l'éducation- et V -ceux qui n'en consomment pas- peuvent différer en nombre. Si le groupe de ceux qui consomment de l'enseignement supérieur constitue une faible part de la population totale (20 % de la population), certains peuvent vouloir inciter un plus grand nombre de familles à envoyer leurs enfants poursuivre des études supérieures (les ministres de l'Éducation sous les gouvernements de M. Fabius et de M.Chirac désiraient déjà que 80 % de la classe d'âge fasse des études supérieures !).

Comme l'aide en espèces incite les familles qui sont déjà sur le marché à accroître leur consommation, mais n'incite pas les familles qui sont hors marché à y entrer, on peut vouloir subventionner les prix.

Cependant, si en même temps le gouvernement désire réduire l'inégalité des revenus dans la génération suivante en dotant les enfants de familles pauvres d'un niveau d'éducation plus élevé, il faut faire en sorte de subventionner les familles pauvres et non les familles riches ! Paradoxalement, les aides en espèces sont plus efficaces vis-à-vis de l'objectif consistant à aider les familles pauvres que l'aide en nature. En effet, l'aide en nature, habituellement, ne discrimine pas les étudiants entre familles riches et familles pauvres ! Les familles riches sont celles qui auraient spontanément envoyé leurs enfants dans l'enseignement supérieur. Elles vont en profiter pour prolonger la scolarité de leurs enfants à des niveaux auxquels ils ne pensaient pas. L'inégalité des revenus dans la génération suivante va s'accroître au lieu de se réduire, car les frais d'inscription sont les mêmes que l'étudiant vienne d'une famille pauvre ou riche !

En revanche, avec l'aide en espèces (les bourses, par exemple, et non l'exonération fiscale qui profite plus aux familles riches que pauvres), il est possible d'aider les familles pauvres qui auraient désiré envoyer leurs enfants dans l'enseignement supérieur mais qui, faute de moyens financiers, ne l'ont pas fait. L'inconvénient est que l'aide en espèces est inefficace pour inciter les familles pauvres ou riches qui ne désirent pas prolonger la scolarité de leurs enfants.

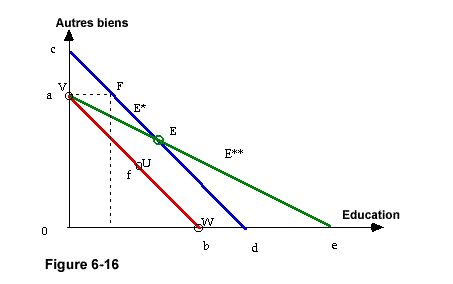

On peut résumer ce dilemme par le graphique ci-dessous. Portons sur l'axe vertical l'objectif d'efficacité (inciter les étudiants des familles pauvres ou riches à poursuivre leurs études) et sur l'axe horizontal l'objectif d'égalisation des revenus futurs. L'aide en espèces aura un impact plus fort pour atteindre l'objectif d'égalité mais très faible pour inciter les étudiants à poursuivre leurs études. En revanche, l'aide en nature aura un effet inverse. Si les gouvernants privilégient les deux objectifs dans leur politique d'aide, ils vont adopter une combinaison d'aide en espèces et d'aide en nature, point E*. Ce qui semble être conforme à la réalité.

Si le problème se pose ainsi, il existe alors un moyen de faire mieux, c'est-à-dire un moyen qui permette d'inciter les familles pauvres qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école de le faire et donc de réduire l'inégalité des revenus dans le futur, et un moyen qui permette d'atteindre l'objectif d'éducation désiré (80 % de la classe d'âge dans l'enseignement supérieur) en bénéficiant directement à ceux qui ne sont pas sur le marché : c'est le chèque éducation.

A l'instar des chèques restaurant offerts par les entreprises, l'État peut offrir à toutes les familles, y compris à celles qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école ou ne prolongeaient pas la scolarité de leurs enfants au- delà de la scolarité obligatoire, un chèque éducation.

Celui-ci peut être utilisé dans n'importe quel établissement d'enseignement ! Reportons-nous au graphique ci-dessus où nous introduisons un chèque éducation. Celui-ci peut être versé aux familles sans qu'elles aient la nécessité d'acheter ce chèque (comme on le fait des chèques restaurant) pour en disposer, ou au contraire, vendu aux familles que l'on ne désire pas aider parce qu'elles sont riches. Le chèque éducation, dont le montant est tel qu'il laisse inchangé le niveau de revenu réel des familles I (ce pour comparer l'efficacité des aides) déplace la droite de budget parallèlement à elle-même. Mais, comme cette aide est affectée, elle ne peut être utilisée qu'à financer l'éducation des enfants. Elle ne peut être utilisée pour consommer d'autres biens. La contrainte de budget est donc aFd. Avec un tel système, les familles U et W ont un même niveau de bien-être qu'avec l'aide sous forme d'exonération fiscale. En revanche, les familles V, non seulement consomment davantage d'éducation ( sauf si pour les familles V l'enseignement supérieur est un mal en soi), mais encore obtiennent une utilité supérieure à celle qu'elles obtiennent avec le système d'aide en nature ! Certes, leurs niveaux d'utilité sont inférieurs à ce qu'ils pourraient obtenir avec une aide en espèces non affectée puisque le triangle acF est inaccessible, mais tel n'est pas l'objectif du législateur. Non seulement le chèque éducation est plus efficace que les autres types d'aide mais encore il est plus juste. Il peut être offert gratuitement à des familles pauvres mais être payant pour des familles riches ( rappelez- vous que l'aide en nature profite aussi bien aux riches qu'aux pauvres). Dans le graphique où l'on a arbitré entre les objectifs d'efficacité et de justice, le chèque éducation domine les deux autres formes d'aide. Il devrait donc être adopté par le législateur.

La supériorité de ce système d'aide devrait emporter l'adhésion non seulement de toutes les familles, exception faites des familles W, mais aussi des hommes de l'État qui prétendent vouloir le bien-être de leur peuple. Si ce système ne se généralise pas, c'est qu'il existe une raison. Il est en effet paradoxal de constater que les divers ministres de l'Éducation refusent d'adopter un tel système qui semble à la fois plus juste et plus efficace.

La solution de ce paradoxe réside dans le fonctionnement de notre démocratie politique, qui est une institution où des groupes de pression entrent en compétition pour s'approprier la contrainte publique à des fins privées. Il existe en effet des groupes de pression politiquement puissants, aux intérêts concentrés et contrôlant la bureaucratie de l'éducation nationale, les enseignants, qui seront naturellement les grands perdants de cette modification. Ils se verraient soumis à la concurrence que les établissements se feront entre eux pour obtenir les chèques éducation.

Aux enseignants s'ajoutent les familles W qui sont peut-être aussi les familles riches ou celles qui étaient prêtes à prolonger le plus longtemps possible la scolarité de leurs enfants (les familles d'enseignants par exemple). L'aide en nature leur offre un privilège exorbitant, celui de bénéficier d'un bien quasi gratuitement alors qu'elles auraient dû le payer au prix de marché en absence d'intervention. Ce groupe de pression défend lui aussi ses droits acquis au détriment des autres.

L'art de la politique est de désarmer ces groupes de pression par une réforme qui simule les effets du chèque éducation sans le dire. La première réforme consiste à supprimer la carte scolaire et à redonner aux parents le choix de l'établissement public où ils désirent envoyer leurs enfants. La deuxième mesure consiste à donner aux écoles publiques une grande indépendance de fonctionnement sous la direction d'un conseil d'administration comprenant une majorité de parents. Ce conseil aura le pouvoir de nommer le directeur ou le proviseur ou le président de l'établissement et lui déléguera le pouvoir de recruter les enseignants et de les renvoyer sous son contrôle. Enfin, la troisième et dernière mesure consiste à financer l'établissement en fonction du nombre d'élèves inscrits, la dotation se déplaçant avec l'élève.

ATTENTION. Ne vous méprenez pas sur cette discussion. Nous ne voulons pas dire ici que le chèque éducation ou une réforme politique qui s'en rapproche, est préférable à une absence d'intervention. Le financement du chèque éducation implique d'une façon ou d'une autre que quelqu'un paie. Or cet argent prélevé sans le consentement de celui à qui on le prend a un coût d'opportunité : il aurait pu être utilisé à des emplois plus productifs que de financer des études à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le faire.

Questions d'évaluation

Question 1

Le prix des biens alimentaires augmente de 100 % et le revenu disponible de 50 %. Un individu qui dépensait initialement la moitié de son revenu dans l'alimentation ne verra pas son niveau de vie modifié par cette évolution des prix et revenu. Vrai, faux ou incertain ?

Question 2

Lorsque le sentier d'expansion du revenu tend vers l'axe des Y, on peut affirmer avec certitude que :

A. X est un bien "Giffen".

B. Y est un bien inférieur

C. Les deux biens sont normaux.

D. X est un bien inférieur mais pas un bien "Giffen".

E. Aucune des réponses ci-dessus.

Question 3

Si la drogue était un bien comme un autre, une légalisation, qui induirait une baisse du prix, devrait entraîner une augmentation de la consommation de drogue. Mais les prohibitionnistes nous disent que ce bien n'est pas comme les autres, il a des effets d'accoutumance. Si on interprète ces effets en termes de préférences, on peut suspecter que les drogués ont des préférences concaves. Si tel est le cas, une légalisation de la drogue, et donc une baisse des prix, ne peut entraîner une augmentation de la consommation de drogue.