Le terme d’« économie politique classique » a été forgé par Marx. Ce dernier opposait les économistes classiques aux économistes vulgaires qui se contentent des apparences. Marx qualifie d’économistes vulgaires ceux qui attribuent au capitalisme et au libre échange une harmonie naturelle et/ou ceux qui rejettent la théorie de la valeur travail : Bentham, Malthus, Bastiat, Say.

On admet communément que les principaux classiques sont Adam Smith (1723-1790), Thomas Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823), Jean-Baptiste Say (1767-1832).

Idées communes aux classiques : la justification du libéralisme et de la propriété privée.

Il s’agit d’un courant plus que d’une école car les divergences entre auteurs sont nombreuses.

A) La théorie de la valeur

1) Contexte :

Naissance de l’industrie, sacralisation du travail, découlant en partie de la religion protestante calviniste (Calvin croit à la prédestination, la réussite professionnelle est le moyen non pas d’acheter son salut mais de savoir si on fait partie des élus).

En montrant que le travail est le fondement de la richesse, les classiques s’opposent aux mercantilistes (richesse = métaux précieux) et aux physiocrates (richesses = agriculture).

2) La théorie objective de la valeur :

Le concept de valeur est double :

- la valeur d’usage mesure l’utilité d’un objet

- la valeur d’échange mesure ce que l’on peut obtenir en échange du bien considéré.

L’utilité est la condition nécessaire de la valeur mais elle n’en constitue pas sa mesure.

Parfois, il y a une grande distorsion entre les 2 :l’eau a une grande valeur d’usage mais une faible valeur d’échange ; c’est le contraire pour l’or. La valeur d’usage ne peut pas fonder la valeur d’échange. Les classiques appellent cela le paradoxe de la valeur.

C’est la valeur d’échange qui détermine le prix des objets. Quel est alors le fondement de la valeur d’échange ? les classiques avancent 2 propositions :

- la valeur d’échange d’un bien est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour produire le bien. (cela s’applique aux biens reproductibles et non aux œuvres d’art, livres, vins exquis). Le commun dénominateur entre 2 objets différents est la quantité de travail qu’ils contiennent.

- le prix de marché (fonction de l’offre et de la demande) oscille autour du prix naturel : c’est l’idée de gravitation. Le jeu de la concurrence va permettre de ne pas s’écarter durablement du prix naturel.

Smith : théorie de la valeur travail commandé : la valeur d’une marchandise dépend de la quantité de travail que cette marchandise peut acheter ou commander. Exemple : chez un peuple de chasseurs, s’il faut 2 fois plus de temps pour tuer un castor qu’un daim, 1 castor vaudra 2 daims.

Ricardo : théorie de la valeur travail incorporé : la valeur d’une marchandise est fonction non seulement du travail immédiatement appliqué à sa production mais encore du travail consacré aux outils, bâtiments, matières premières, services divers qui servent à la créer. Exemple précédent : la valeur du castor et du daim se compose du temps de chasse, et ensuite du temps de travail nécessaire pour acquérir l’arme dont il se sert.

Say se démarque, il est partisan de la théorie de la valeur utilité.

B) L’apologie du libéralisme et l’impossibilité de crise économique générale

1) Le principe de la main invisible :

Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776.

Le moteur de la société est l’enrichissement car l’homme riche est remarqué, envié, considéré. Chaque individu soit de préoccuper de sa propre fortune personnelle sans tenir compte des autres car cette poursuite incessante des richesses contribue à la prospérité de tous.

Le mécanisme impersonnel du marché va permettre d’harmoniser au mieux les intérêts individuels.

« Le producteur à la recherche de son propre intérêt, est conduit pas une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intérêts ».

La recherche par chacun de son intérêt personnel aboutit à l’intérêt général sans que cela n’entre dans les intentions des individus.

Pousse à faire un travail plus efficace. Par exemple, les facteurs de production se déplaceront des activités où ils sont rémunérés à un niveau inférieur à leur taux naturel (suite à un excès d’offre) vers les activités où il y a insuffisance de l’offre et où ils peuvent s’employer de manière plus rémunératrice => allocation optimale des ressources selon l’expression plus contemporaine.

Cette idée de main invisible qui a contribué à la renommée de Smith, n’a pas été inventée par Smith, même s’il a eu le génie d’en trouver la formule. Encore en fut-il particulièrement avare, en effet, l’expression « main invisible » ne figure qu’une fois dans la Richesse des nations, au détour d’une phrase, et toujours une seule fois dans La théorie des sentiments moraux publiée en 1759.

En fait, Smith trouve une idée qui était dans l’air du temps depuis le début du XVIIIème siècle.

L’Italien Galiani avait parlé de main suprême en 1751 qui agit en sorte que « nos passions viles soient le plus souvent, en dépit de nous-mêmes, ordonnées à l’avantage de l’ensemble ».

Quelques années plus tôt, Mandeville avait causé un scandale en publiant en 1714 sa Fable des abeilles, où il prétendait que la société était tout à fait capable de se conduire toute seule et d’atteindre par elle-même le bien commun.

La fable des abeilles : vices privés, vertus publiques (1714)

Mandeville (1670-1733) est un médecin hollandais émigré à Londres en 1693.

On l’a surnommé l’homme diable : man-devil. Son livre fut déclaré subversif par le Grand Jury de Middlesex en 1723.

Il affirme que l’homme est naturellement égoïste, qu’il fait toujours passer son intérêt personnel avant l’intérêt commun. L’homme est un fripon, il n’est pas naturellement bon. L’homme est un loup pour l’homme, comme pour Hobbes. Mais alors que ce dernier proposait la coercition pour imposer la paix civile et la coopération, Mandeville affirme qu’il suffit de laisser faire. Les vices privés (les désirs humains mauvais), laissés à leur libre cours, aboutissent au bien public (l’abondance).

Au contraire, si les membres de la société se montrent vertueux, la société dépérit. Il va montrer cela à l’aide du poème allégorique de la ruche.

La ruche murmurante ou les fripons devenus honnêtes gens

Des millions d’abeilles sont occupées à satisfaire la vanité et l’ambition d’autres abeilles. Le luxe occupe des millions de pauvres, la vanité donne du travail. Les artisans de chaque profession sont tous un peu fripons : les médecins préfèrent la réputation à la science, les soldats tirent au flanc, la justice penche en faveur du riche, etc. Mais la nation est prospère : les vices des particuliers contribuent à la félicité publique. La sobriété des uns facilite la gloutonnerie des autres, l’avarice compense la prodigalité. L’envie stimule la croissance et l’abondance. La société est basée sur le conflit des intérêts.

Mais un jour les abeilles décident de devenir vertueuses. Les débiteurs payent leurs dettes : moins de prêts sont accordés et moins d’intérêts versés. Les employés de justice et des prisons sont licenciés. Les médecins soignent plus rapidement et utilisent de simples plantes comme médicaments. Les prêtres n’engagent plus d’abeilles pour les aider à dire la messe. Une seule personne fait désormais le travail de trois auparavant. De nombreuses abeilles se retrouvent sans occupation.

On fuit la dépense et le luxe, ceux qui en vivaient se retrouvent sans travail. Le prix des palais chute, on abandonne l’architecture. Il n’y a plus de mode, la consommation de vêtements diminue, les ouvriers du textile sont sans travail.

Les abeilles ne cherchent plus la nouveauté, l’ambition, seules les manufactures produisant des biens simples restent. La ruche devient déserte et périclite.

Points communs entre Mandeville et Smith :

- l’harmonie des intérêts individuels

- la possibilité pour la société de s’autoréguler sans intervention de l’Etat

Différences :

- le contenu de l’intérêt individuel : la vanité, le luxe, la fraude, le vice chez Mandeville ; l’effort individuel et le travail chez Smith.

- La vision de la consommation et de l’épargne : chez Mandeville, la dépense est source de prospérité et l’épargne est négative, idée qui se retrouve chez Malthus et Keynes (qui le cite élogieusement à la page 354 de la Théorie générale); chez Smith l’épargne est une vertu et la source de la croissance.

2) La loi des débouchés :

Say : Traité d’Economie Politique (1803)

« L’offre crée sa propre demande » = les produits constituent leurs propres débouchés.

Explication : quand une marchandise est offerte sur un marché, des salaires, des intérêts, des loyers, des profits ont été versés par l’entreprise à ceux qui ont contribué à cette production. Ces revenus sont perçus par les ménages et se transforment en dépense directement ou indirectement. Utilisation du revenu :

- consommation è dépense directe (satisfaction immédiate)

- épargne è dépense indirecte. Epargne => placement moyennant rémunération (satisfaction future) => l’emprunteur doit utiliser cet argent de manière productive => investissement => dépense

L’épargne est une autre façon de dépenser du revenu (au contraire, pour Keynes l’épargne est une non dépense).

La loi des débouchés de Say

------------------------------èRevenus------------------------è

ENTREPRISES MENAGES

ç--------------------Consommation-----------------------------

ç----------Investissement ç Epargne ç-------------------

Une crise générale de surproduction est impossible. La surproduction n’est possible qu’au niveau sectoriel, pour une durée limitée. Ceci tient à une inadéquation de l’offre qui n’a pas pu suivre l’évolution de la demande. Mais cette inadéquation est provisoire, des entreprises vont se retirer des branches en surproduction pour se porter vers celles où la demande est en expansion. C’est le travail des entrepreneurs de s’adapter à la demande afin de résorber ces déséquilibres. Pour cela il faut une liberté d’entrée et de sortie sur les marchés. Say défend vigoureusement la propriété privée et le libre concurrence.

Postulat :Théorie quantitative de la monnaie :

La monnaie est seulement un intermédiaire des échanges, un lubrifiant des échanges, un voile, elle n’est pas demandée pour elle-même ó les produits s’échangent contre les produits.

Leur analyse est dichotomique :

- un secteur réel où se fixent les prix relatifs (= rapports d’échange entres les biens) en fonction des conditions de production) ; la monnaie n’intervient pas dessus, elle est dite « neutre ».

- un secteur monétaire où se fixe le niveau absolu des prix (par la quantité de monnaie).

On retrouve cette loi, sous des formulations différentes, chez Ricardo et Mill.

Malthus a une position opposée mais minoritaire : dans ses Principes d’Economie Politique de 1820 il montre que l’épargne n’est pas forcément un avantage pour la collectivité. L’excès d’épargne peut engendrer un excès de production qui ne peut s’écouler faute de demande.

Idée qui était présente chez Sismondi et qu’on retrouvera plus tard chez Marx et Keynes.

C) L’évolution à long terme du capitalisme :

Les classiques sont plutôt pessimistes, c’est à dire qu’ils ne croient pas à la possibilité d’une croissance indéfinie. Evolution vers un état stationnaire (= croissance 0). Pourquoi ? à cause des problèmes de répartition du revenu entre les classes sociales.

Ricardo est l’architecte principal de ce modèle d’évolution du capitalisme.

Modèle 3.3.3 : 3 classes, 3 lois, 3 principes de détermination des revenus.

3 classes :

- propriétaires fonciers : perçoivent la rente foncière versée par les fermiers

- travailleurs perçoivent des salaires

- capitalistes perçoivent le profit qui rémunère les capitaux avancés

3 lois :

- la loi de Malthus : 1798 ses Essais sur le principe de la population. D’après lui, la population suit une croissance géométrique alors que la production suit une croissance arithmétique car il faut aller cultiver des terres de moins ne moins fertiles. Solutions :

. limitation volontaire des naissances : célibat, mariage tardif, abstinence.

. maintien des inégalités sociales : il ne faut pas assister les pauvres car cela les encourage a procréer et entraîne au final un accroissement de misère pour toute la population.

- la loi des rendements décroissants : l’expansion agricole ne peut se faire que sur des terres moins fertiles, le rendement a donc tendance à diminuer. La même quantité de capital et de travail sur des terres moins fertiles donnera une production plus faible.

- la loi de l’accumulation : profits => investissements => croissance

3 modes de répartition du revenu :

- le salaire : correspond au minimum de subsistance (pour Ricardo, il varie selon les époques et les pays en fonction d’éléments sociaux et historiques)

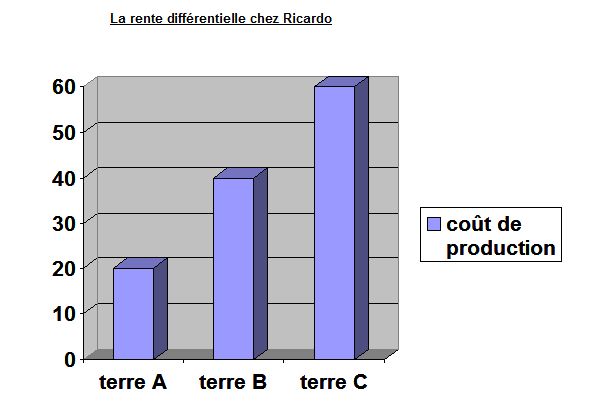

- la rente foncière : Ricardo a développé l’analyse de la rente différentielle, fondée sur l’inégale fertilité des terres ; elle apparaît au moment où l’on doit cultiver des terres moins fertiles. Rente = coût d’exploitation de la plus mauvaise terre – coût d’exploitation d’une terre meilleure.

- le profit : revenu de nature résiduelle = produit total – salaires – rente. C’est « ce qui reste entre les mains des capitalistes une fois que les rentes et les salaires ont été payés ».

La théorie de la rente de Ricardo :

Principes de l’économie politique et de l’impôt, publiés en 1817.

Schéma global : une population donnée exploite les meilleures terres.

Croissance démographique (loi de Malthus)

- mise en culture de terres de moins en moins fertiles

- ces terres ont un coût de production plus élevé (loi des rendements décroissants)

- hausse du prix du blé à cause de la hausse des coûts de revient et de la hausse de la demande

- hausse de la rente foncière pour les propriétaires des meilleures terres

Exemple chiffré : le coût de production du blé est de 20 sur les terres de catégorie A, de 40 sur les terres de catégorie B et de 60 sur les terres de catégorie C. supposons que l’on ait besoin des terres C pour nourrir la population. Le prix de vente du blé ne saurait être inférieur à 60, prix minimal pour couvrir le coût des terres C. Or le blé se vend à un même prix quelle que soit la terre sur laquelle il a été produit. Il existe donc une rente pour les terres A (40) et B (20).

Il y a donc simultanément hausse de la rente et du prix du blé ; mais attention au sens de causalité :

blé cher => hausse de la rente.

Ricardo : « Le blé ne renchérit pas parce qu’on paie une rente, mais au contraire c’est parce que le blé est cher que l’on paie une rente ».

La théorie de la rente a des répercussions au niveau de la répartition des revenus :

Hausse de la rente => hausse des salaires (car leur niveau dépend du prix du blé) => baisse des profits => baisse de l’investissement => état stationnaire (stabilité de la production et de la population).

Solution pour retarder son échéance : le libre-échange.

Ricardo énonce la théorie des avantages comparatifs : il démontre que la spécialisation entre 2 pays doit se faire selon le principe de l’avantage comparatif : chaque nation doit vendre aux autres les biens pour lesquels ses coûts relatifs sont plus faibles et acheter aux autres les biens pour lesquels ses coûts relatifs nationaux sont plus élevés. Dépassement de l’analyse de Smith.

Ce pessimisme n’était pas partagé par tous les classiques. Say fait confiance aux vertus de la libre concurrence. Pour Smith, la richesse peut être accrue avec la division du travail. Il donne l’exemple de la manufacture d’épingles ; un ouvrier isolé ne produit au maximum que 20 épingles par jour alors que dans la manufacture d’épingles la productivité par travailleur atteint 4 800 épingles grâce à la spécialisation. 3 raisons expliquent cette hausse de la productivité :

- accroissement de l’habileté de chaque ouvrier

- gain de temps en supprimant le passage d’une opération à une autre

- invention de machines qui facilitent et abrègent le travail

Cela implique une extension des marchés traditionnels car la production d’une manufacture dépasse les besoins du marché local. Se profile une division internationale du travail.