Chapitre 2 : Concepts de rareté et de préférences

Sommaire

1. Rareté et notion de contrainte de budget

2. Le concept de préférence

3. Forme des courbes d'indifférence et principe de susbstitution

4. L'optimum du consommateur

5. La préférence démontrée

Résumé

1 La contrainte de budget montre que l'on ne peut pas consommer de façon illimitée de tous les biens. Les économistes appellent souvent cette droite la frontière des possibilités de consommation, le bloc d'opportunité ou la contrainte de budget.

2 La pente de la contrainte de budget mesure le coût d'augmenter la consommation d'un bien en terme du bien dont la consommation est sacrifiée.

3 Faute de pouvoir se mettre à la place d'un individu, on fait l'hypothèse que le consommateur choisit un panier de biens au lieu d'un autre parce qu'il préfère celui-ci à tous les autres. La façon dont il évalue les combinaisons entre les biens est indifférente à l'économiste du moment qu'il préfère une combinaison à une autre.

4 Un réflexe important : dans l'analyse d'un problème quelconque, il faut toujours séparer ce qui tient des préférences de ce qui tient des contraintes.

5 En chaque point d'une courbe d'indifférence, le taux marginal de substitution dans les préférences donne exactement la quantité d'un bien que l'individu exige pour renoncer à une unité d'un autre bien et maintenir constant son niveau de satisfaction.

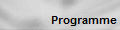

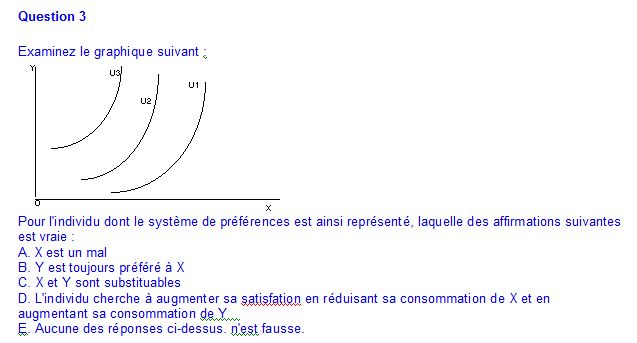

6 La forme habituelle d'une courbe d'indifférence est la stricte convexité. Celle-ci traduit toujours le fait que l'on préfère une combinaison moyenne à celles qui sont extrêmes. Mais une réflexion sur la forme des courbes d'indifférence peut éclairer les divergences d'interprétation des phénomènes observés entre les économistes et les non-économistes. Les non-économistes font souvent reposer leurs argumentations sur des formes particulières des courbes d'indifférence: lexicographique, stricte complémentarité, concavité.

7 Un consommateur maximise sa satisfaction en un point tel que le taux marginal de substitution dans les préférences est juste égal au taux marginal de substitution à l'échange. C'est aussi le point de tangence entre la contrainte de budget et la courbe d'indifférence.

Entrons dans le coeur de ce cours avec un chapitre classique sur les notions de rareté et de préférences. Pour bien saisir l'essentiel du concept de rareté, concevez immédiatement que les choses que l'on désire ne sont pas toujours disponibles en quantités illimitées. L'oxygène que l'on respire est désiré pour survivre mais existe en quantités illimitées; les services rendus par l'oxygène ne sont pas rares. ( Si vous vivez sous la mer, l'oxygène sera rare, vous aurez besoin d'un masque et d'une bonbonne à oxygène.) Les ordures ou l'émission de radioactivité dans une centrale nucléaire ne sont pas désirées; elles ne sont donc pas considérées comme des "biens" mais comme des "maux". En revanche, l'air pur, les aliments, le logement, l'amitié, la liberté, les enfants, la protection militaire etc. sont tous désirés et disponibles en quantités limitées; ce sont des biens ou services rares. S'il n'y avait pas de rareté, c'est-à-dire si les choses ou les services n'étaient pas désirés ou étaient en quantités illimitées, il n'y aurait pas d'économie, ni d'économistes. On résume ce concept souvent par la notion de contrainte de budget.

Nous avons aussi insisté précédemment sur le concept de rationalité. Nous avons souligné que celui-ci reposait sur la comparaison des alternatives et sur la cohérence des choix. Ce concept permet de comprendre la façon dont les individus choisissent parmi ce qui est accessible ce qu'ils préfèrent le plus. Donc, pris ensemble, le concept de rareté et celui de préférences, donnent une théorie des choix rationnels qui est au coeur de l'analyse économique. Ce chapitre se consacre uniquement à la description de ces deux concepts.

Question d'évaluation

Question 1

L'affirmation suivante est-elle vraie, fausse ou incertaine ?

Si le paradis (au sens de l'ancien testament) est un monde sans rareté, c'est un monde non pas infini en longueur (immortalité) mais infini en largeur (ubiquité).

Réponse : vraie

Elle a été donnée par S.Gordon (1980) dans "The Economics of Afterlife", Journal of Political Economy.

Un monde sans rareté est un monde où par définition nous n'avons nul besoin de sacrifier quelque chose pour faire autre chose. La plupart des théologiens pensent que l'immortalité suffit à éliminer la rareté. Ceci est manifestement faux. Dans un monde temporel à une dimension, celui de l' immortalité, la rareté n'est pas éliminée car il faudra toujours choisir quelle activité sacrifier en premier, car on ne peut faire deux choses en même temps. Un monde sans rareté temporelle implique le don d'ubiquité, c'est-à-dire la possibilité de faire une infinité d'expériences en même temps. Une conception de l'espace-temps du Paradis à deux dimensions, longueur et largeur, est inutile. En effet si dans un instant très bref on peut expérimenter une infinité d'expériences, pourquoi vivre un instant supplémentaire ? Le Paradis est donc un lieu où l'on peut expérimenter une infinité d'expériences dans une fraction infinitésimale de temps. On remarquera que le paradis n'a pas été défini au sens du nouveau testament, lieu où seuls les "justes" ont accès, mais comme un lieu où l'abondance et l'immortalité règnent.

Question 2

Vrai, faux ou incertain?

Prenons l'exemple suivant : une personne affamée est indifférente à consommer deux paniers de biens, l'un contient davantage de pain et l'autre davantage de viande . Comme le pain et la viande sont également attirants, cette personne ne peut choisir et meurt donc de faim. Cet exemple prouve que le concept d'indifférence n'a aucun sens.

Réponse : Faux

C'est la critique de M.Rothbard au concept d'indifférence dans "Economistes et Charlatans" ed Les Belles Lettres. La réponse de Rothbard à ce paradoxe est la suivante. La personne n'est pas confrontée à deux choix mais à trois, le troisième choix étant de mourir de faim. Ce troisième choix sera placé plus bas sur l'échelle des valeurs. Il ne choisira pas de mourir de faim. Il choisira donc au hasard l'un des deux paniers en tirant à pile ou face celui-ci. L'indifférence ne révèle donc pas le choix, puisque le jet de la pièce lui a permis d'établir une préférence! Pour lui la réponse est vraie.

Mais appliquons ce que venons d'apprendre. Mourir de faim n'est pas un troisième choix, c'est la fonction de satisfaction elle-même. On préfère toujours des paniers de biens contenant davantage de viande ou de pain à un panier de biens ne contenant ni l'un ni l'autre (si le pain et la viande sont les seuls éléments permettant d'entretenir son corps). Si les courbes d'indifférence sont strictement convexes, un panier moyen sera toujours préféré aux deux paniers auxquels il est indifférent; Si ce panier moyen est accessible et se situe sur la contrainte de budget, il sera choisi effectivement par l'individu et il ne mourra pas de faim. L'argument de Rothbard ne vaut que lorsque les courbes d'indifférence sont des droites qui se confondent avec les contraintes de budget. Dans un tel cas, pour maximiser sa satisfaction, on peut choisir à pile ou face n'importe quel panier de biens appartenant à sa contrainte de budget. L'argumentation de Rothbard ne vaut que dans l'hypothèse particulière ou les préférences sont convexes mais non strictement convexes et qu'une des courbes d'indifférence se confond pour partie avec la contrainte de budget.

Question 4

Lorsque deux biens sont parfaitement substituables, laquelle des ces affirmations est fausse?

A. Si le TMSP de X/Y est égal au TMSE de X/Y , l'individu sera indifférent entre les différents paniers qui épuisent son revenu.

B. Si le TMSP de X/Y est supérieur au TMSE de X/Y, l'individu spécialisera sa consomation dans le bien X..

C. Si le TMSP de X/Y est inférieur au TMSE de X/Y, et que le prix du bien Y augmente, l'individu consommera moins des deux biens

D. Le TMSP de X/Y est constant

E Une des réponses ci-dessus est nécessairement fausse.

Question 5

Sous l'angle économique lequel de ces comportements est toujours irrationnel:

A Choisir au hasard`

B Laisser quelqu'un choisir à sa place

C Modifier la proportion dans laquelle on consomme les biens lorsque leur prix relatif change

D Ne pas être transitif dans ses choix présents

E Acheter plus d'un bien lorsque son prix augmente

F Aucune des réponses ci-dessus

Question 6

Evaluer l'argument suivant :

Dans un modèle du consommateur à deux biens, l'utilité marginale de chaque bien est positive. Sachant celà, laquelle des affirmations suivantes ne peut être dérivée logiquement des autres ?

A : les courbes d'indifférence ne se coupent pas,

B : les courbes d'indifférences ont une pente décroissante

C : les courbes d'indifférence sont convexes vis à vis de l'origine

D : le long d'une droite passant par l'origine chaque courbe d'indifférence qui s'éloigne de cette origine représente un niveau d'utilité supérieur

E : le revenu nominal du consommateur, aussi grand soit-il, impliquera toujours une limite à la consommation.